地处汉水之东、随枣走廊的随州,古称曾国、随国。追溯其历史,有文字可考的曾国建成(城)史最早见于商代(距今3600多年)。到西周早期建成了曾随国,其国祚繁荣绵延至战国晚期,开国之君是西周重臣南宫适。

说起南宫适(kuò),他在神魔小说《封神榜》中可能不是一个关键性的人物,但在殷周之际,却是举足轻重的风云人物,比孔子时代的那位南宫适要早得多。回望历史的天空,人们会惊讶地发现,对南宫适这样的风云人物,《史记》及其他文献资料仅记其早期活动,而对周灭商后的南宫适则隐而未记,这种历史性的遮蔽,将南宫适及其家族神秘化了。今天的考古学研究,向我们展示了这样一个史实:南宫适是南国文化的开创者,是他开启了曾随国历史的新纪元。

“文王四友”南宫适

在《封神演义》中,南宫适是和散宜生齐名的西歧元老,他善使一杆大刀,勇冠三军,官拜大将军。

据有关史料记载,追随周文王姬昌地位最为重要的谋臣,是“文王四友”。哪“四友”?有两种说法:一种是《尚书·君奭》里面讲到的,“惟文王尚克修和我有夏;亦惟有若虢叔,有若闳夭,有若散宜生,有若泰颠(太颠),有若南宫括。”意思是说,周文王之所以能够承担治理天下的重任,是因为他有南宫适等贤臣辅佐。据说文王赴朝歌朝拜纣王,曾嘱“外事托于南宫适”“军务托付南宫适”。到周文王的儿子周武王姬发执政时,虢叔大概已作古,所以文王的重要贤臣只剩闳夭、散宜生、泰颠、南宫适“四友”了。《汉书·古今人物表》记载的“文王四友”,也是“太颠、闳夭、散宜生、南宫适”。后来隋唐时期的历史学家颜师古,也有相同的批注。另一种说法,是解释《尚书》的《尚书大传》记载的“文王以闳夭、太公望、南宫适、散宜生为四友”,这种说法里没有泰颠,而有太公望,即姜子牙,他被周文王尊为“太师”。

无论史料中的哪一种说法,南宫适都是“文王四友”之一,理所当然的是文王的重臣。既然是重臣,对他肯定要有分封安排。《史记·周本纪》是这样记载周武王分封诸侯的:“乃罢兵西归。行狩,记政事,作武成。封诸侯,班赐宗彝,作分殷之器物。武王追思先圣王,乃襃封神农之後於焦,黄帝之後於祝,帝尧之後於蓟,帝舜之後於陈,大禹之後於杞。於是封功臣谋士,而师尚父为首封。封尚父於营丘,曰齐。封其弟周公旦於曲阜,曰鲁。封召公奭於燕。封弟叔鲜於管,弟叔度於蔡。馀各以次受封。”这一记载告诉了我们周武王分封诸侯的原则:首先是分封先圣神农、黄帝、尧、舜、禹的后代;其次是分封功臣谋士,按照先师(尚父)次亲(血亲)的顺序进行。值得注意,上述两类分封,均未提及南宫适。南宫适既然也是受封对象,那他必然在“馀各以次受封”之列,且在这个序列中,他作为“文王四友”之一,分封的次序肯定很靠前,分封的领地位置也肯定很重要。

周室宗亲南宫适

南宫适不是“先王之后”,与武王也不“亲”,有人据此猜测他是一个外姓人,是武王所封的外姓诸侯。据考证,这种猜测没有依据。

南宫适是否周王室宗亲这个问题,过去是一个谜团。随着考古学的“解封”,可以充分证明他的确是周室宗亲。

证据一:上世纪80年代,考古工作者在山西发现的晋侯墓地,出土了两件青铜鼎,其铭文是“南宫姬作宝尊鼎”,意思是,这个宝尊鼎是姬姓的南宫氏所作。这里“南宫”与周朝的国姓“姬”联系起来了,足以证明“南宫”是姬姓的一个“氏”。在过去父系社会的姓氏文化中,男子是称氏而不称姓的,女性才称姓,到秦汉时期才姓氏合一。在“姓+名”的结构中,南宫适中的“南宫”是“氏”,“适”是他的名,“姬”是他的姓,由此姓名就可以叫作“姬适”。可见,南宫适与周王室是宗亲。

证据二:“安州六器”的铭文和有关史料记载。证据一虽然证明南宫适是姬姓宗亲,但没有说明他的活动范围,这个问题“安州六器”的铭文给了一些回答。北宋时期在湖北孝感出土了六件西周时期的青铜器,其铭文记载了周王南征的事,其中提到“隹王令南宫伐反虎方之年,王令中先省南国”。这里不仅指出,南宫“伐反虎方”的地方在南国,而且以此作为标志来纪年,说明在周王室开疆拓土的征战中,南宫家族作出了重要贡献。

前文讲到“馀各以次受封”,东汉政论家王符所著的《潜夫论·五德志》,也梳理记载了周公分封的情况:“姬之别封众多,管、蔡……文之昭也。邘、晋……周公之胤也。周、随……皆姬姓也。”可见南宫适虽然不是“文之昭”“武之穆”“周公之胤”,但因是姬姓而被分封。这里“皆姬姓”中的“随”,在过去很长的时间里,人们并不知道“随”即是“曾”,如今的考古发现,已形成了曾随合一的历史视角。

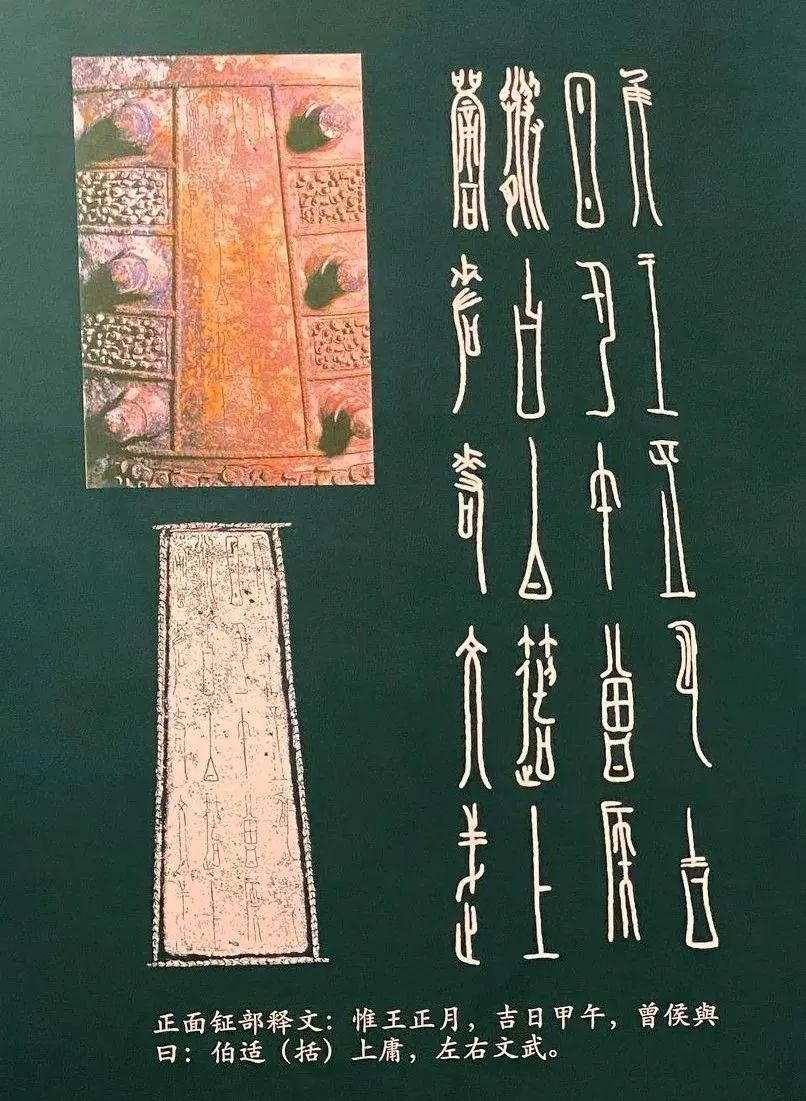

证据三:叶家山西周墓地青铜簋、曾侯璵编钟铭文。2010年,湖北随州叶家山西周墓地出土了一件青铜簋,上面的铭文是“犺作烈考南公宝尊彝”。“烈考”,是指地位显赫的亡父。铭文说明,“犺”是“南宫”的儿子,但这个南宫是谁呢?3年后随州文峰塔墓地又出土了曾侯璵编钟,它与1978年随州出土的曾侯乙编钟同属周王族诸侯国中曾国的国之重器。曾侯璵编钟上有一组铭文:“唯王正月吉日甲午,曾侯璵曰:伯适上通,左右文武;挞殷之命,抚定天下;王遣命南公,营宅汭(ruì)土;君庀(pǐ)淮夷,临有江夏。”意思是:正月吉日甲午这天,曾侯璵说,我先祖伯适(即南公适),受到天子重用,辅佐文王和武王,完成了攻打殷商的使命,最后安定天下;周王派他到南方经营疆土,警戒淮夷,监视江夏的异动。铭文表明,征战南国的“南宫”是曾侯璵的先人“伯适”,“适”还被周王任命为“南公”;“南公”的行署在“汭土”,周人置署“汭土”的目的是“君庀淮夷,临有江夏”。还有一件编钟的铭文“曾侯舆曰:余稷之玄孙。”稷,即后稷,姬姓,名弃,是周人的祖先,铭文直接言明曾侯舆是后稷的后裔。曾侯璵编钟的这些铭文,目的是要显示他是名门之后。如果将这些内容与“安州六器”中的铭文对应起来看,那南宫适的人物形象就更清晰了——南宫适作为与文王武王同宗的姬姓人,他谋略出众、战功卓著而深受倚重,肩负着伐商兴周、拱卫王朝的特殊重大使命。

经营曾随国的南宫适

《左传》讲“汉东之国,随为大”,那么这个“大随”究竟肇启于何时,是谁创立的?这些问题,过去一直没有破解。研究发现,曾随国的历史可见于商代,殷商甲骨卜辞中有很多关于“ ”的记载,主要有三种含义,一是人名,如“曾令归”;二是地名,如“祭于曾”(在曾这个地方举行祭祀活动);三是方国名,如“王师于曾”(商王率师驻扎在曾国)、“毕以众曾伐召方”(让毕率领曾国的众人去攻伐召方)、“令从曾”(命令率领曾国的军队),等等。这些殷商甲骨卜辞中“曾”的写法,与随州地区西周早期叶家山墓葬曾侯谏圆鼎上的铭文“曾”的写法一样,下面都没“日”字;其他西周早期曾侯墓葬如曾侯白生、曾侯犺墓出土的青铜器铭文,也都是“

”的记载,主要有三种含义,一是人名,如“曾令归”;二是地名,如“祭于曾”(在曾这个地方举行祭祀活动);三是方国名,如“王师于曾”(商王率师驻扎在曾国)、“毕以众曾伐召方”(让毕率领曾国的众人去攻伐召方)、“令从曾”(命令率领曾国的军队),等等。这些殷商甲骨卜辞中“曾”的写法,与随州地区西周早期叶家山墓葬曾侯谏圆鼎上的铭文“曾”的写法一样,下面都没“日”字;其他西周早期曾侯墓葬如曾侯白生、曾侯犺墓出土的青铜器铭文,也都是“ ”。另有卜辞“乙未卜,贞立事于南,右从我,中从舆,左从曾。十二月。”商朝的军队有右、中、左“三师”的编制,“从”即率领,“我”“舆”“曾”都是方国名。这里记载的是商王武丁亲自率领商军三师,分别在“我”“舆”“曾”的配合下,征伐南国荆楚的一次重大军事活动。这些都意味着,至少在商代,“

”。另有卜辞“乙未卜,贞立事于南,右从我,中从舆,左从曾。十二月。”商朝的军队有右、中、左“三师”的编制,“从”即率领,“我”“舆”“曾”都是方国名。这里记载的是商王武丁亲自率领商军三师,分别在“我”“舆”“曾”的配合下,征伐南国荆楚的一次重大军事活动。这些都意味着,至少在商代,“ ”就在汉东之地存在了,至春秋早期,这个“

”就在汉东之地存在了,至春秋早期,这个“ ”字下面增加了一个“日”字,如枣阳郭家庙曾国墓遗物铭文中的曾字都加写了“日”字。此时的曾国为何要在“

”字下面增加了一个“日”字,如枣阳郭家庙曾国墓遗物铭文中的曾字都加写了“日”字。此时的曾国为何要在“ ”这个字下面增加了一个“日”字,其中包含怎样的历史变故,有待于继续探讨。

”这个字下面增加了一个“日”字,其中包含怎样的历史变故,有待于继续探讨。

清康熙年间所修《随州志》记载,“尝读《国名纪》:随,炎裔;又云姬姓……”“随,炎裔”,是说随为上古烈山氏的遗国;“又云姬姓”,分明是说随国并非“炎裔”,而是一个姬姓之国。可见,随究竟是烈山氏之遗国,还是姬姓之国,志书的修纂者们并没有讲清楚。志书没讲清楚的问题,却通过南宫适的故事而“水落石出”——是南宫适于西周初期在南国“营宅汭土”,成就了曾随国(从西周早期到战国晚期)辉煌历史的开端。

南宫适是殷周之际许多重要历史事件的参与者,其中就包括经营了曾随国。

早期,南宫适作为“文王四友”之一,因在武王伐纣的战争中功勋卓著,而奠定了曾随国强盛的基础。这一阶段的南宫适,历史记载了他的两个“高光时刻”:一是武王伐纣胜利后,南宫适奉命散发聚集在鹿台仓库的钱财、钜桥粮仓的粮食,用来赈济贫弱的民众。《史记·周本纪》的原文是“命南宫括散鹿台之财,发钜桥之粟,以振贫弱萌隶”。二是奉命展示殷商的传国之宝九鼎和宝玉。《史记·周本纪》的原文是“命南宫括、史佚展九鼎保玉”,这件事的文化意义重大。“九鼎保玉”是殷商王室的彝器,是祭祀重器、镇国之宝。特别是九鼎,它是国家的代名词,夏、商、周三代都奉其为王权至高无上、国家统一昌盛的象征,后世的帝王也非常看重九鼎的权力象征,曾屡铸九鼎。相传夏朝初年,夏王大禹划分天下为九州,并铸造九鼎象征九州,在鼎上刻画了九州图,以宣示天下归属于夏。《左传》讲“国之大事,在祀与戎”,意思是,国家最大的事,就是祭祀和军事。祭祀是国事之首,将展示祭祀重器这样的重任托付于南宫适,让他作为牵头人来完成,说明他不仅堪当重任,还对彝器的摆放及礼义、礼制很熟悉。早期的南宫适是“马背上的英雄”,是“纠纠武夫”,同时也是“文化人”。他因功勋而进入受封者的行列,这为受命到南方创立周室经营南国的战略支点奠定了基础。

晚期,南宫适经历了“伐反虎方”的大事件,在南国建立一个“君庀淮夷,临有江夏”的曾随国。从史料记载看,西周初年(据夏商周断代工程是公元前1046年),周天子将召公奭封于燕,将毕公高封于毕,将姜子牙封于齐,将周公旦封于鲁,虽然南宫适的封地不明,但所幸曾侯璵编钟铭文记载,南宫适奉命到南方“君庀淮夷,临有江夏”,他是“南公”或南国之长。南宫适“营宅汭土”,“营宅”就是筑城或建国,这就是曾随国。联系这些史料推测,曾随国始封于公元前1046年或之后不久,文献记载为随,是周王室震慑江汉异族的战略要塞。

“汭土”这个地名,在《左传·庄公四年》也出现了:“莫敖以王命入盟随侯,且请为会于汉汭,而还。”意思是,楚国的权臣莫敖以楚王的名义进入随国与随侯结盟,要求随侯在“汉汭”这个地方进行谈判。“汉汭”在汉水最大支流——府河的转弯处,叶家山西周墓地正在这里。考古文献中曾随国的宗庙都在“汉汭”,“汉汭”正是南公的国都所在地,是曾随国新的历史起点。

在文献史学上,西周以随为支点开辟南国的故事,最早的记载是“昭王南征不复”。此前开辟南国的事,现在全无明文可见,不过青铜铭文却有了说明。周王室殖民行军重地的“南国”,地近于成周(今河南洛阳一带),有的直属于周王室,有的分封于诸侯。著名历史学家、古典文学研究专家傅斯年指出,直属于周王室的,叫“周南”;分封于诸侯的叫“召南”。“周南”在周朝的疆域之内,而“召南”则在周朝疆域之外,由重臣方伯(一方诸侯之长)统领,其领袖之国就是曾随国,因此说“汉东之国,随为大”。

周成王之后的南公或南国之伯,在《诗经》中称为召伯虎,此时南宫适或已不在人世。召伯虎,又称召虎,《诗·大雅·江汉》还咏颂过这个人物。比较一下曾侯璵编钟铭文对“南公”来江汉镇淮夷、理江夏的追述可以得知,曾侯璵编钟铭文所记载的南公“伯适”,曾参与了讨伐殷商的战争,那他就比召伯虎要早。以此推测,南宫适先后经历了文王、武王、成王三世,这与叶家山墓葬的年代大体在周成王、周康王康、周昭王时期可以相印证。南宫适是受封的首任南公,犺是第二任,而召虎接任南公可能在犺之后。南宫适的封地曾随国拥有“君庀淮夷,临有江夏”的权重,所以他是南国之长。这就不难理解,作为后起之秀的楚国“欲以观中国之政”,他要称霸一方,为什么首先要伐随。原来,曾随地处战略重地,是周室在南方的代表,伐随其实就是讨周。

肇启曾随礼乐文化的南宫适

研究发现,南宫适虽因战功而“君庀淮夷,临有江夏”,但是他所创立的曾随国,并不仅仅是一个军事大国,也是一个将南方文化推向新阶段的文化强国。

南宫适早年“展迁”王室彝器所掌握的青铜礼义文化,构成了曾随国的文化基因。中国南方在没有曾随文化之前,已经有了良渚文化、屈家岭文化、石家河文化、西花园文化等发达的烈山氏文化。烈山氏文化有文字、有学说,随州淅河的西花园遗址、洛阳的金鸡岭遗址,已发现了文字性的符号。《中庸》讲“宽柔以教,不报无道,南方之强也。君子居之。”意思是,对人以宽柔来教化,不报复无道的人,是南方人的个性和过人之处,贤人君子很多在南方。南人崇拜神农,夏之前尊烈山氏之子叫“柱”的为社稷神。南宫适及其后代到南国后,也重视农业、崇拜神农,不过却用了自己的先祖后稷(弃)代替了烈山氏之子“柱”。对于这个影响了中国文化史走向的重大事件,《礼记·祭法》是这样记载的:“厉山氏之有天下也,其子曰农,能殖百谷;夏之衰也,周弃继之,故祀以为稷。”引文中的“农”,其他典籍记作“柱”。这样就形成了以“稷”为宗、兼容烈山氏卓异文化特质的“曾随文化”。

1978年曾侯乙墓葬发现后,人们对“曾随文化”又有了全新的认知:它是轴心时代人类罕有的中国南方文化的瑰宝,是中华文明的重要组成部分。“曾随文化”是崇拜神农的文化,而又以精美精致的青铜礼乐之制为经典,不仅造就了曾随国文化的强大基因,还是先秦时期人类物质文明和精神文明到达巅峰的见证。而南宫适,正是为这座巅峰的形成而作出开创性贡献的人!