发布日期:

2025年10月16日

从“一粒种子”到“一片森林”

随县科普教联体尚市镇二小“农耕”博物馆

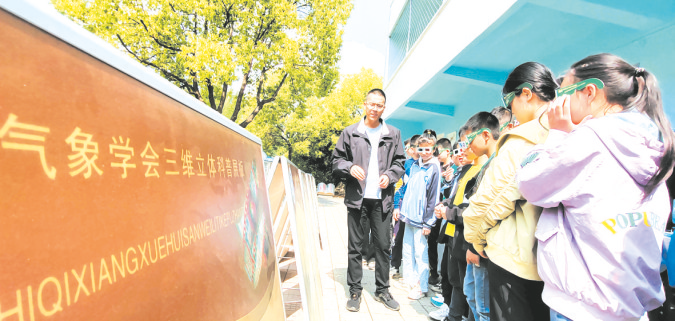

气象局科普教师走进科普教联体学校,开展气象科普知识宣传活动

科普教联体科技教师日常轮岗交流现场授课

科普教联体:气象+农耕师生活动现场

随县科普教联体志愿服务队“五进”科普活动

随州日报全媒记者 张清 通讯员 汪家望

秋季学期,随县尚市镇净明小学校园里热闹非凡——

校园气象站里,孩子们认真记录着温度、湿度;科普长廊里,大家三五成群围坐在一起,讲述着身边的科普知识。

几年前,这里还是一所“无专职科学教师、无系统课程体系、无特色实践平台”的典型乡村小学。如今,已成为辐射带动7个乡镇12所成员校、近万名学生,年接待访客超7000人次的“全国科学教育实验校”。

改变,始自一颗小小的种子——不仅是学校温室大棚里孕育果实的太空种子,更是扎根孩子们心灵的科学种子。

从“单校突围”到“集群共进”,随县以净明小学为核心校组建科普教联体,打破了传统办学边界,在县域教联体建设中蹚出了一条“科普育人、协同创新”的特色发展之路。

破土而生

“一粒种子”的向上力量

净明小学是一所农村半寄宿制小学。十年前,全校仅19名教师,科学课由语文教师兼任,实验器材匮乏,课程内容单一。面对科学教育无专职教师团队、无系统课程体系、无特色实践平台的“三无”困境,学校没有等待,而是积极探索。

“科学教育是培养学生科学思维的重要途径,我们不能因为资源有限就放弃探索。”2018年《义务教育小学科学课程标准》颁布后,净明小学毅然启动“科学教育振兴计划”,踏上科普教育实践之路。

没有条件,就努力创造条件。学校立足农村实际,从学生最熟悉的自然场景入手,发动他们采集种子、观察气象、记录生长,在心里播下科学的种子。在落实国家课程的基础上,研发了《神奇的种子》《气象探秘》《知识产权教育》等十余门校本课程。

与此同时,广泛链接各方资源,建立校内、校外科学普及实践基地各1处,打造了种子馆、知识产权教育工作室、气象科普馆、科技创新工作室、科普长廊、科技体验园区、温室大棚等研习阵地。研发的“种子”课程获评全国新教育“十佳卓越课程”,校“种子馆”成为市县两级青少年科普教育基地。

教师是科学教育的关键。学校成立科学教育工作室,通过“走出去、请进来、聘专家”三种途径,提升教师专业能力。实施“双导师制”,培养出“食用菌”“种植类”“STEAM”“科技创新”“生物”5名市级“双师型”科学骨干教师。构建“教师评+学生互评+家长观察”多元评价网络,建立“科学素养成长档案”,引入数字化工具跟踪学习过程,推进表现性评价,全面激发学生科学兴趣和实践能力。

随州市首座“校园气象站”、华中地区首所“校园科普专家工作站”……净明小学逐步构建起“四课三室两馆”课程体系,形成“基础+拓展+实践”三级课程结构。学校被评为“全国新教育示范学校”。2018至2022年连续5年被中国科协等六部委授予“全国青少年科学调查体验活动优秀学校”;2021年被中国科协授予“全民科学素质工作先进集体”等荣誉称号;2023年被教育部列为“全国科学教育实验校”,成为区域科学教育的一张亮丽名片。

开枝散叶从

“一棵树”到“一片林”

一校之美,难以成林。2023年,在随县教育局的推动下,由净明小学牵头组建“随县科普教育联合体”,联合尚市镇内4所学校,形成“1+4”教联体雏形。2024年,教联体扩容至7个乡镇、12所学校,近万名学生被纳入这一科学教育生态网络。随县科普教育,从“一棵树”,逐步成长为“一片林”。

新组建的教联体以“一体打造,共同发展”为理念,推出“蒲公英计划”,通过联校行动、结对帮扶、交流互动,实现成员校资源共享、项目共建、师资共用,共同成长。科学教育的种子,如蒲公英般飘散、扎根、生长。

科学规划领航。紧扣国家战略、省级要求、县域特色,制定了《随县科普教联体工作实施方案》,以净明小学为牵头学校和核心校,创新协同联动机制,从“云端教研、轮值教研、项目教研、影子教研”四个维度构建教研体系。

资源共建共享。教联体整合各校特色教具,开发“科学教育工具箱”,形成区域共享资源库。净明小学将本校特色项目“太空种子种植”课程及“种子馆”收藏的太空种子、科普器材等共享给成员校,实现科普资源利用率的最大化。目前,教联体共吸纳农业科技园、气象站等28个社会基地,形成“校内实验室+校外实践场+云端资源库”三维网络。2024年投入39万元建成“科普教育协同中心”,实现课程研发、师资培训、活动策划“一站式”统筹。

特色课程共研。建立“课程拼图计划”,各校依托地域特色资源,因地制宜分工开发特色课程模块。澴潭镇第二小学研发《两香一油》课程,建立本地动植物标本库;均川二小建设标本室,开发《标本的采集与制作》课程;厉山王岗小学主攻工程技术,建立东风汽车模型馆;尚市二小开设农耕课程,建设农耕博物馆;尚市镇中心学校建立了香菇博览馆,人工智能香菇种植基地;多样特色课程,为学生提供丰富选择。

骨干教师共育。教联体创造性提出“教学诊断-专题研修-成果孵化”三阶段教师培养模式,培育教联体骨干教师22人。实施“名师走教”工程,2024年累计轮岗交流教师22人次,跨校集体备课160课时。

学生成长联盟。联合举办“教联体科技挑战赛”“科技节”,设立“小科学家成长营”,搭建共同成长载体,学生多次荣获全国、全省级别奖项。

蔚然成林

“生态系统”的良性循环

随县科普教联体依托形成的“1+4+N”辐射网络,以“一体打造、共同发展”为理念,营造良好的科普教育发展生态。

“美美与共,各美其美。”今年以来,教联体各校持续加强探索,逐步形成“和而不同”特色发展的态势,科学教育呈现出蓬勃生命力。尚市二小建立“AI+科学”工作室,研发智能安全教室、pH值检测仪等;澴潭二小依托油茶产业,打造“田野科学院”;净明小学持续推进“家庭实验室”项目,实现家校社协同育人。

建立高效对接机制。教联体建立“需求清单-资源清单-项目清单”三单对接系统,实现科学教育资源的精准对接与高效利用。构建“一库四核心”数字管理体系,整合资源数据库、教研协同、数据监测、教师成长、项目管理五大功能,实现科学教育资源的精准对接与高效利用。

社会资源的引入为教联体注入新活力。教联体巧借智力支持,牵手随县科协、随县气象局、高校、企业等进行合作,助力区域科学教育发展。净明小学与随县气象局、高校合作研发《哼哼探天气》等校本课程;教联体与中国科协、中国气象学会形成稳定的合作关系,与8位首席专家签订合作协议,开展网络远程授课48场次。

教联体建设取得丰硕成果:学生获省级以上科技奖64人次,3项发明获国家专利;培育市级以上骨干教师22人,1人获“湖北省先进科普工作者”,2名教师入选“全国科学教育骨干教师培养计划”;开发《小学科学实验创新50例》等教学资源包,被全省62所学校推广应用。相关经验被《中国教育报》《中国科技教育》《湖北日报》专题报道,入选《湖北省教育强省建设典型案例汇编》。

让科学种子播撒更远。站在新起点,随县科普教联体将继续推进三大行动:开展“深耕行动”,建设“神农科普研学走廊”,串联全县12个科普基地;开展“燎原行动”,启动“百名乡村科学教师培养计划”,夯实科学教育基础;开展“融创行动”,开发“AI+科学教育”智能平台,构建虚实融合学习新样态。这些举措的实施,将让科学教育在更广阔的土地上“生根发芽”,为建设科技强国奠定坚强人才支撑。